さとしパパ

さとしパパオレンズATとオレンズネロで迷う人が多いみたいだね。

どっちも自動で芯が出る便利なやつだけど、アオイならどっちを選ぶかな?

オレンズネロとオレンズATでしょ?

ネロの方が高いけど、何が違うのかよくわからないんだよね。

勉強で長時間使うから、私は書きやすくて疲れにくい方がいいな。

結局、受験生の私にはどっちがいいの?

良い質問だ。

実はな、値段が高いネロにはそれだけの理由があるんだ。

でも、ATにもATならではの良さがあって、単純に『高い方が良い』とは言えないのが面白いところなんだ。

へぇ、そうなんだ!

見た目もちょっと違うし、グリップの感じも気になってたんだ。

限定カラーも可愛いし、私に合うのがどっちなのか詳しく教えて!

ぺんてるの人気シャープペンシル、オレンズネロとオレンズAT。

どちらも便利な自動芯出し機能を搭載していますが、結局のところ何が良いのか、そしてオレンズネロはなぜ高いのか、多くの人が疑問に思っています。

実際に購入を検討する上で、どっちが書きにくいのか、また、欠点や壊れやすいといった点も気になりますよね。

さらに、定期的に発売される限定色の情報も見逃せません。

この記事ではそんなオレンズatとオレンズネロの違いを、スペックや口コミを基に徹底的に解説します。

- 両モデルのスペックと価格の違いがわかる

- 書き心地やグリップなどの使用感の違いを把握できる

- それぞれのメリット・デメリットが明確になる

- 自分に最適な一本を選ぶための基準が見つかる

スペックで見るオレンズat とオレンズネロの違い

- 共通の自動芯出し機能

- オレンズネロはなぜ高い?その理由

- 価格と本体素材の比較

- グリップと重量バランスの違い

- 選べる芯径のバリエーション

- 所有欲を満たす限定色の展開

共通の自動芯出し機能

オレンズネロとオレンズAT、この両モデルを語る上で欠かせないのが、ぺんてる独自の「自動芯出し機構(オートマチック機能)」。

これは一度ノックするだけで、あとはペン先を紙から離すたびに自動で芯が繰り出される画期的な機能です。

この機能のおかげで筆記中に芯が短くなるたびにノックするという動作が不要になり、思考を中断されることなく書き続けることができます。

特に、試験や長時間のノート取りなど集中力を持続させたい場面で大きなアドバンテージとなるでしょう。

自動芯出し機構のメリット

- ノック不要で書き続けられる

- 集中力が途切れにくい

- 芯の長さを気にするストレスから解放される

まさに「思考を止めない」というぺんてるのキャッチコピーを体現した機能であり、オレンズネロがその先駆けとして登場し、オレンズATはこの素晴らしい技術をより多くのユーザーに届けるという目的で開発されました。

オレンズネロはなぜ高い?その理由

オレンズネロの価格設定がATよりも高いのには明確な理由が存在します。

それは、使用されている部品の素材と、その製造工程における精度の追求にあります。

最も大きな違いは、シャープペンシルの心臓部ともいえる芯を掴む「チャック」という部品です。

オレンズネロが精密な金属削り出しのチャックを採用しているのに対し、オレンズATは量産性を高めるために樹脂製のチャックを搭載しています。

金属製チャックは高い耐久性と動作の正確性を実現しますが、製造にコストと時間がかかります。

開発者の言葉を借りれば、オレンズネロは「極限までスピードを求めたF1マシン」、オレンズATは「普通の免許でもスピードを体感できる公道を走るスポーツカー」に例えられます。

ネロは価格よりも性能と所有感を優先した、まさしくフラッグシップモデルなのです。

また、ボディの素材にも違いがあり、ネロは樹脂に金属粉を混ぜ込んだ特殊素材を使用することで、独特の質感と重量感を生み出しています。

これらのこだわりが価格に反映されているのです。

価格と本体素材の比較

価格とそれに伴う本体の素材や質感は両モデルを選ぶ上で重要な比較ポイントです。

オレンズネロが高級感を打ち出しているのに対し、オレンズATはより実用性とコストパフォーマンスを意識した構成になっています。

具体的なスペックの違いを以下の表にまとめました。

| 項目 | オレンズネロ | オレンズAT |

|---|---|---|

| 参考価格(税込) | 3,300円 | 2,200円 |

| 前軸(グリップ部)の素材 | 樹脂+金属粉の特殊素材 | 真鍮 |

| 後軸の素材 | ABS | ABS |

| 全体の質感 | マットで重厚感のある高級な印象 | カジュアルで機能的な印象 |

オレンズATはネロと比較すると、どうしても作りが安っぽいと感じるという意見もあります。

特に、樹脂パーツの継ぎ目であるパーティングラインが目立つ個体もあるようです。

価格差には、こうした外観の仕上げの違いも含まれていると言えるでしょう。

グリップと重量バランスの違い

書き心地を左右する大きな要素がグリップの構造と全体の重量バランスです。

わずか数グラムの違いが、長時間の使用感に大きく影響します。

オレンズネロは約18g(0.5mmモデル)とやや重めで、低重心設計により、ずっしりとした安定感のある筆記が可能です。

グリップ部分はボディと一体化した12角形で、金属の質感をダイレクトに感じられます。

一方、オレンズATは約15gと軽量で、より軽快な取り回しができます。

グリップには、ぺんてる伝統の金属とラバーを組み合わせた「デュアルグリップ」を採用。

滑りにくさと安定したホールド感を両立させており、ガシガシと書き進めたい人に向いています。

まとめると、「重厚感と安定性のネロ」か「軽快さとホールド感のAT」か、という選択になります。

これは完全に好みの領域なので、自分の筆記スタイルに合わせて選ぶのが良いでしょう。

この違いは、速く大量に書きたいか、一文字一文字を丁寧に書きたいかといった、用途による選び方にも繋がってきます。

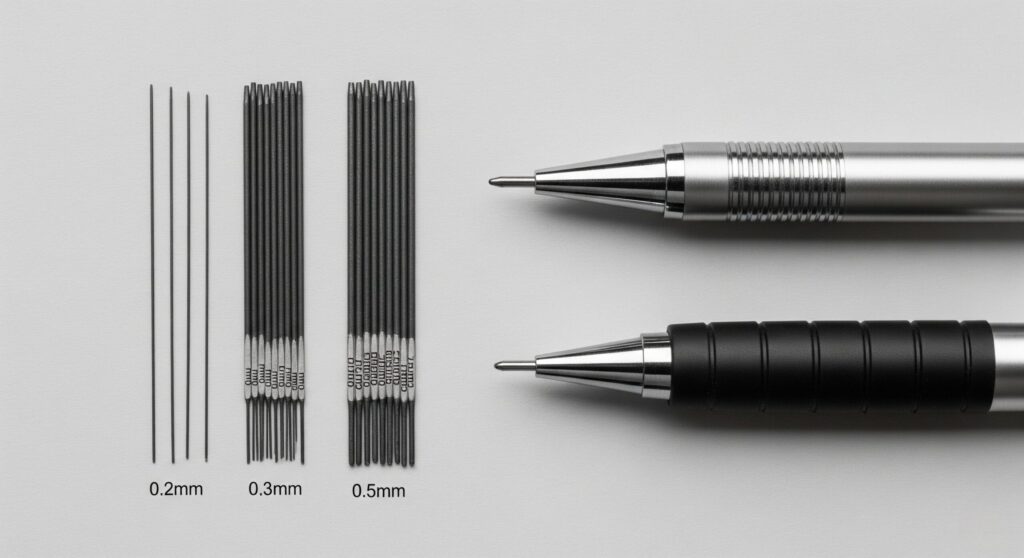

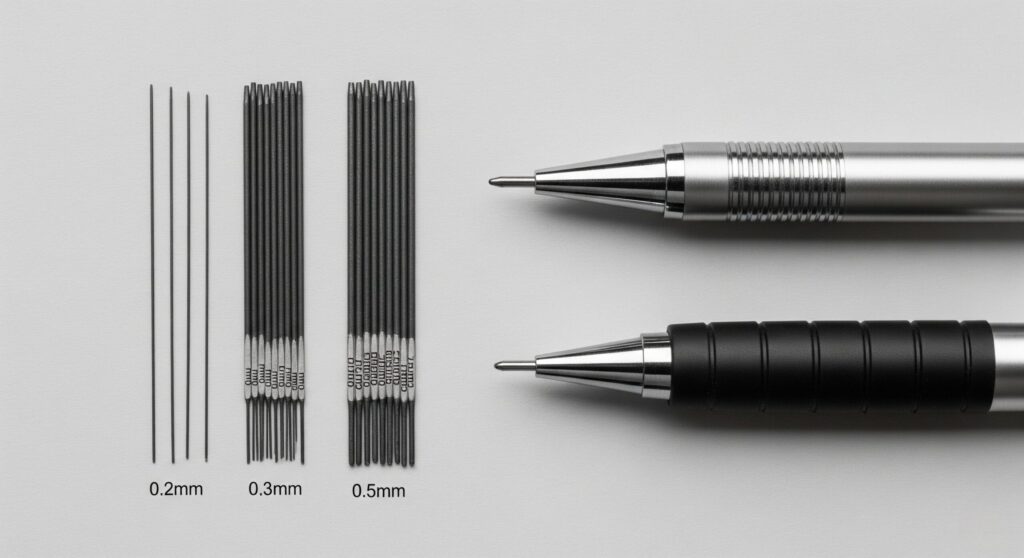

選べる芯径のバリエーション

使用できる芯の太さ(芯径)のラインナップには両モデルで明確な差があります。

この違いはシャープペンシルの用途を大きく左右するため、購入前に必ず確認すべきポイントです。

オレンズネロは、0.2mm、0.3mm、0.5mmという3種類の芯径を展開しています。

特に0.2mmという超極細芯で自動芯出し機構を搭載しているのは、ぺんてるの高い技術力の証です。

細かい文字を書き込む手帳や、緻密な製図など、用途に応じて最適な太さを選べます。

芯径の選び方の目安

- 0.2mm / 0.3mm:手帳への書き込み、細かなイラスト、製図など、精密な筆記を求める場合に最適です。

- 0.5mm:一般的な学習やノート取り、普段使いに最も広く使われるバランスの取れた芯径です。

これに対し、オレンズATの芯径は0.5mmのみの展開です。

これは中高生などの学生が学習用途で使うことをメインターゲットに据え、最も需要の高い芯径に絞って開発されたためと考えられます。

もし0.5mm以外の芯径で自動芯出し機能を使いたいのであれば、選択肢はオレンズネロ一択となります。

所有欲を満たす限定色の展開

文房具の楽しみの一つに、定番カラーにはない特別な「限定色」の存在があります。

オレンズネロとオレンズATも、その期待に応える魅力的な限定カラーを定期的に発売しています。

オレンズネロは、その名の通り「黒」を基調としたマットブラックが基本ですが、過去には特別なカラーリングのモデルが限定で登場することもありました。

一方、オレンズATはより積極的にカラーバリエーションを展開しています。

定番色としてダークブルーやグレーなど落ち着いた4色を揃えるほか、「クールニュアンスカラー」と銘打ったメタリック調の限定色などを発売し、人気を博しています。

限定色は発売時期を逃すと入手が困難になることが多いため、気になる方はぺんてるの公式サイトや文房具店の情報をこまめにチェックすることをおすすめします。

定番品とは一味違う特別な一本を持つことで勉強や仕事のモチベーションアップにも繋がるかもしれません。

使用感で知るオレンズatとオレンズネロの違い

- 結局、どっちが良いのか?

- どっちが書きにくいという評価か

- 欠点は?壊れやすいのか検証

- 廉価版ではないATの存在意義

結局、どっちが良いのか?

ここまで様々な違いを見てきましたが、「結局、どちらが良いのか?」という問いに対する答えは、「ユーザーがシャープペンに何を最も重視するか」によって決まります。

オレンズネロがおすすめなのは以下のような価値観を持つ人です。

- 多少高価でも、最高の性能と高級感を求めたい

- ずっしりとした重量感と安定した書き心地が好き

- 0.2mmや0.3mmといった極細芯を使いたい

- 所有する喜びを感じられるフラッグシップモデルが欲しい

一方、オレンズATは、次のような人にとって最適な選択となるでしょう。

- コストを抑えつつ、自動芯出し機能の利便性を体験したい

- 軽いペンで、速く軽快に書きたい

- デュアルグリップによる滑りにくさとホールド感を重視する

- 学習用途がメインで、芯径は0.5mmで十分

このように両者は優劣ではなく、異なるコンセプトを持つ製品です。

あなたの筆記スタイルや価値観と照らし合わせることで、自ずと最適な一本が見えてくるはずです。

どっちが書きにくいという評価か

「書きやすさ」は非常に主観的な感覚であり、ある人にとって最高の書き心地が、別の人には「書きにくい」と感じられることは少なくありません。

オレンズネロとATも、その特徴的な機構ゆえに書き味に関する評価が分かれています。

オレンズATの書き心地

オレンズATについては、一部のユーザーから「ムニュムニュする」「柔らかすぎて力が伝わりにくい」といった感想が見られます。

これはATが採用している樹脂製チャックの特性や、芯を保護するパイプがスライドする際の感触に起因すると考えられます。

滑らかすぎると感じるか、スラスラ書けると好意的に捉えるかで評価が大きく変わるポイントです。

オレンズネロの書き心地

対するオレンズネロは、金属パーツが多いことから「コツコツとした硬めの書き味」が特徴です。

紙面を確実にとらえるこの感触を「安定感があって良い」と評価する声が多い一方で、硬さが気になるという人もいます。

また、筆圧が極端に弱い人の場合、どちらのモデルでも自動芯出し機構がうまく作動しない、という報告もあります。

書き心地は個人の感覚や筆圧に大きく左右されるため、可能であれば購入前に店頭で試筆してみることを強くおすすめします。

欠点は?壊れやすいのか検証

高性能な自動芯出し機構を搭載している分、オレンズネロとATはどちらも、一般的なシャープペンシルと比較して内部構造が複雑です。

そのため、オートマチック機構特有のデリケートさは、ある種の欠点として認識しておく必要があります。

特に、オレンズネロについては一部の文房具ファンの間で「設計が繊細で、使い方によっては不具合が起きやすい」「壊れやすい」という指摘がされています。

これは高い性能を追求した結果、機構に余裕が少ないことが一因かもしれません。

雑な扱いや、過度に強い筆圧は故障の原因になり得ます。

オレンズATは内部に樹脂パーツを多く使用しているため、「耐久性においてネロに劣るのではないか」という懸念の声があります。

しかし、ぺんてるの公式サイトでは「耐久性に優れた強化プラスチック素材」の使用を謳っており、日常的な使用において簡単に壊れるようには作られていません。

どちらのモデルにも共通して言えるのは、その性能を最大限に引き出し、長く愛用するためには正しい使い方を理解し、丁寧に扱うことが重要だということです。

芯詰まりの際の対処法なども事前に説明書で確認しておくと安心です。

廉価版ではないATの存在意義

オレンズATを単に「オレンズネロの廉価版」と捉えるのは早計です。

ぺんてるの開発ストーリーを読むと、ATには明確な独自の存在意義と開発思想が込められていることが分かります。

その最大の目的は、「自動芯出し機構を、これからのシャープペンのスタンダードにする」というものです。

ネロで実現した画期的な機能を、一部の文房具好きだけでなく、もっと多くの人、特に日々の勉強に励む中高生に届けたい。

その想いから量産性や手に取りやすい価格、普段使いに適したデザインを追求し、内部構造をゼロから見直して開発されたのがオレンズATなのです。

ネロが性能を極限まで追求した「F1マシン」であるならば、ATは誰もがその高性能を日常で体感できる「スポーツカー」と表現できます。

価格や素材の違いは、このコンセプトの違いから生まれたものであり、ATはネロとは異なる価値を持つ、もう一つの完成形と言えるでしょう。

この背景を理解するとオレンズATが持つ魅力やこだわりが、より深く見えてくるはずです。

まとめ:オレンズatとオレンズネロの違いを理解し選ぼう

- オレンズネロとATは共にぺんてる独自の自動芯出し機構を搭載

- 一度のノックで芯がなくなるまで書き続けられるのが最大の特徴

- ネロは高価だが、金属部品を多用し高級感と重厚感がある

- ATはネロより手頃な価格で、軽量かつカジュアルな設計

- 価格差の大きな要因は芯を掴むチャックの素材の違い(ネロ:金属、AT:樹脂)

- ネロの重量は約18gで、ずっしり安定した書き心地

- ATの重量は約15gで、軽快でスピーディーな書き心地

- グリップはネロが金属一体型、ATは滑りにくいデュアルグリップを採用

- 芯径はネロが0.2、0.3、0.5mmの3種展開

- ATの芯径は学習用途に最適な0.5mmのみ

- 書き心地は好みが分かれ、ネロは硬めの「コツコツ」、ATは滑らかな「スラスラ」系

- 複雑な機構のため、どちらも丁寧な扱いが推奨される

- ATは単なる廉価版ではなく、自動芯出し機能の普及を目指した別コンセプトのモデル

- 高級感と安定性、極細芯を求めるならネロが最適

- コストパフォーマンスと軽快さ、滑りにくさを重視するならATがおすすめ

- 最終的な選択は、自身の筆記スタイルや価値観、予算に合わせて行うのが最良